知能の謎~頭の良い人と賢い人~

■知能の謎

ネコ式知能は人間式知能より上かもしれない。

ネコと2年暮らして、そんな気がしている。

知能とは生命維持装置、環境に適応し、生き残る能力。命が懸かっているので、これに優る能力はない。

ところが、人間は勘違いしている。「知能=頭の良さ」と思い込んでいるのだ。

頭の良さは、IQ(地頭)と学力(学校の成績)で計測されるが、もし「知能=頭の良さ=IQ・学力」なら、地球上には人間しかいなくなる。人間以外の動物は、IQ・学力がゼロなので、知能もゼロで、生き残る能力もゼロになるから。

ところが、地球上は動物であふれている。

たとえば、ゴキブリは種として、2億年も生き延びている。人間はせいぜい30万年なのに。

いやいや、人間はこれから、という反論もあるだろうが、ちょっと厳しい。

人間に取って代わるASI(人工超知能)が、あと数年で誕生するから。

OpenAIのサム・アルトマンCEOは3~5年後、ライバルのアンソロピックのダリオ・アモデイCEOは2027年と予測している。OpenAIとアンソロピックとGoogleは、AIテクノロジーのぶっちぎりトップ3なので、信憑性は高い。

さらに、「生成AI → AIエージェント → フィジカルAI」の慌ただしい進化が、ASIの出現を予見する。また、Googleの最新の論文によると、現在の技術の延長でAGI、ASIが実現できるという。にわかには信じられないが、頭の造りが違う連中が言うのだから、本当かもしれない。

そんなわけで、ASIにリーチがかかっている。

ところが、人類を脅かすリスクはそれだけではない、全面核戦争だ。

2025年のウクライナ情勢、パレスチナ情勢、台湾情勢をみれば、全面核戦争がいつ勃発しても不思議ではない。そうなれば、人類は放射能汚染でイチコロだ。一方、ゴキブリは生き残る可能性がある。

というのも、ゴキブリの放射線耐性は人間より強いらしい。

放射線の致死量は、人間は5~10シーベルトだが、ゴキブリは100シーベルトで、1桁違う。サンプルの少ない実験結果なので、鵜呑みにはできないが、目安にはなるだろう。

一方、ゴキブリは人間に嫌われているから、いつ何どき、恐ろしい噴射兵器でぷしゅーっ・・・毎日が命懸けなのだ。

ところが、ネコはIQ・学力はゼロなのに、食事付き、寝床付き、冷暖房完備、遊び相手付きの優雅な生活をおくっている。

そのお返しは?

いっしょにいてあげるニャー。

ネコは、毛づくろいで自分を舐めるのに余念がないけど、人間も舐めてる?

人間は、生活するだけで手一杯で、定年後も家のローンかかえ、年金2000万円問題で、お先真っ暗なのに。

ネコは人間を手なづけている!?

もしそうなら「知能=環境に適応し、生き残る能力」では、ネコは人間の上ではないか。

つまり、知能には、頭の良さ(IQ・学力)では測れないパワーがあるのだ。

今、それを「賢さ」とよぼう。

世渡り上手という皮肉をこめて。

■頭の良い人と賢い人

アリババの創業者ジャック・マーは、頭が良いかはわからないが、きっと賢いのだろう。でないと、あんな偉業は成し遂げられないから。

彼はこう言っている。

「頭のいい人たちは、自分が何を欲しがっているか、よくわかっています。賢い人たちは、自分が何を欲しがっていないか、よくわかっています(※1)」

ん~、賢い!?

自分の欲しいものだけ追いかけていると、気づかないうちに、望まない世界に迷い込むことがある。はじめに、望まないことをハッキリしておけば、こんな失敗はしないだろう。

一方、ネコは欲しいものと欲しくないものがハッキリしている。

同居しているネコは、美形だが、根性が悪い。犬のように愛想を振りまいたり、媚びたりしない。

虎視眈々、自分の欲しいものだけを狙っている。そして、ここが肝心、欲しくないものはキッパリ拒絶する。

エサをやったり、遊んでやると大喜びだが、して欲しくないこと、たとえば、撫でられたり、抱っこされると速攻で噛みつく。もちろん、甘噛みだが、それでも痛い。衣食住を与えているのだから、それくらい我慢してもいいのに・・・だから根性悪なのである。

反面、ネコは、人間のように、あーだこーだ迷ったあげく、望まない世界に迷い込むことはない。ジャック・マーが言う「賢さ」が備わっているのだろう。

ネコが賢い根拠をもう一つ。

食物連鎖の頂点に立つ最強の人間を手なづけていること。

石油王ジョン・ロックフェラーはこう言っている。

「私は、自分自身の100%の努力より、100人の1%の努力を得たい」

人を使えと言っているのだ。

つまり、賢い人間は、周りの人間を使う。

そして、賢いネコは、飼い主を使う。

そういえば、ロックフェラーがネコを飼っていたという話は聞かない。彼は、きっと、ネコより賢かったのだろう。じゃないと、神様よりお金持ちにはなれませんから。

そんなわけで、頭の良さはあてにならない。

■偏差値の限界

頭の良さの指標となるIQと学力は「偏差値」に帰着する。

でも、これはおかしい。

環境に適応し、生き残る高度な能力が、一つの数字で表されるわけがないではないか。

IQと学力は本質は同じだ。

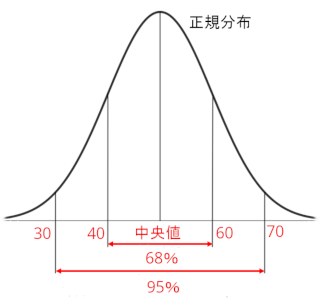

人間の集団にペーパーテストを実施し、集計し、統計処理する。すると、結果は正規分布に従う。

正規分布は、確率分布の一つで、中央値(偏差値50)を中心に左右対称に分布している。釣り鐘のようなカーブを描くので、ベルカーブともいう。

中央値は偏差値50で、最も数が多い。偏差値50から離れるにつれて、数が減っていく。

全体を俯瞰すると、偏差値40~60の範囲に、全データの68%がおさまる。偏差値30~70の範囲なら、全データの95%だ。

残り5%は外れ値で、偏差値70以上と偏差値30以下に、それぞれ2.25%づつ。

高い方は、天才といわれるが、幸運とは言い切れない。社会に適応し、人生がうまくいくとは限らないのだ。歴史上の天才の人生がそれを物語る。

たとえば、コンピュータサイエンスの創始者アラン・チューリング。

「創始者」は誇張ではない。コンピュータサイエンスのノーベル賞「チューリング賞」は、彼の名前に由来するからだ。

チューリングは、文字どおり、桁外れの外れ値だった。

コンピュータが影も形もない時代に、仮想的なコンピュータ「チューリングマシン」を構想した。さらに、この仮想マシンを頭の中で動作させ、計算機械の基礎と原理と限界を明らかにしたのである。

天才どころの話ではない。

情報工学では、クロード・シャノンとならぶ知の怪物だ。シャノンは、あいまいな情報を、数学を使って理論化した。大学時代、通信工学の授業で習ったが、よくこんなことを思いつくな、と仰天したことだけ覚えている。肝心の内容はまったく覚えていない。

チューリングの功績はそれだけではない。

第二次世界大戦中、祖国イギリスに多大な貢献をしている。チューリングボンベというアナログコンピュータを作り、解読不可能とされた敵国ドイツのエニグマ暗号の解読したのだ。結果、ドイツ軍の作戦行動は、イギリス軍に筒抜けになり、戦況に大きな影響を与えた。

ところが、戦後、チューリングに悲劇が襲う。ささいな事件で、同性愛者であることが発覚し、犯罪者の扱いをうけたのだ(当時のイギリスの法律)。治療と称して、ヘンな注射をうたれ、それが原因かどうかわからないが、自殺してしまった。

国を救った英雄、コンピュータの創始者、数学の天才。

それが、なぜこんな末路に!?

一方、IQ・学力がパッとしなくても、勝ち組になり、華やかな人生を送る人はいる。よって、IQ・学力はあてにならない。

ベースが統計学だから?

そうえいば、トム・ソーヤーの冒険の著者マーク・トウェインはこう言っている。

「ウソには3種類ある、ウソと大ウソと統計だ」

あらら・・・

■12億円稼いだ清掃員と破産した超エリート

どうやら、環境に適応し、生き残る知能は、頭の良さより、賢さらしい。

それを示唆する面白い話がある。

「サイコロジー・オブ・マネー(お金の心理学)(※2)」から引用しよう。

2014年、92歳で亡くなったアメリカ人男性の死が、国際的なニュースになった。彼の名はロナルド・ジェームス・リード。800万ドル(約12億円)の純資産を遺したという。親から資産を相続したわけではない。それどころか、家が貧しく、交通費が払えず、ヒッチハイクで通学したという。高校を卒業後、ガソリンスタンドで25年間務め、その後、百貨店で清掃員として17年間で働いた。

それで、どうやって12億円?

株式投資。

ただし、短期売買で稼ぐ派手なトレーダーではない。働いて貯めたお金で、コツコツ優良株を買うだけ。それを数十年を続けたのだ。数十年なら、複利の力が効いてくるから、信用取引をしないかぎり、半分失敗しても資産は増える。

それなら、誰でもできるのでは?

できるかどうかでなく、やるかどうか、そこが人生の分水嶺だ。

さらに、リードは、生涯質素な生活を送ったという。38才のときに、2LDKの家を1万2000ドルで購入し、生涯そこに住み続けた。ご近所さんの証言によれば、彼の一番の趣味は、薪を割ることだったという。まわりの人たちは、彼について特筆すべきことは何もないと口を揃えた。地味な人生だったのだ。稼いだお金をのぞけば。

物語はさらに続く。

リードが亡くなる数ヵ月前、もう一人のアメリカ人が話題になった。リチャード・フスコーンという男性だ。ハーバード大学卒、MBA取得。大手金融機関のメリルリンチでエグゼクティブになり、40代の若さで引退して慈善家になった。ところが、ほどなくして、フスコーンの人生は絶頂から転落する。多額の借金をして、建坪500坪の屋敷を増築。バスルームが11室、エレベーターが2基、プールが2面、ガレージが7棟あり、月の維持費が9万ドル以上もかかる豪邸だった。そこに2008年の世界金融危機が発生。換金しにくい資産を保有していたことが災いして、多額の負債を抱えて破産した。

この本の著者は、何が言いたいのだろう?

リードは、学歴も職業もパッとせず、金融のプロでもなかったが、金儲けで勝ち組になった。

フスコーンは、華やかな学歴と職歴をもち、金融のプロだったが、金儲けで負け組になった。

この手のノウハウ本で、よくあるのが、運が良かっただけなのに、普遍的ルールまで拡大し、成功の方程式をでっちあげるパターン。

だが、この話は違う。

運もあるが、やってることが決定的に違うからだ。それは、頭の良さではなく、賢さによる。

具体的にはこうだ。

リードは、無理はしなかった。インデックス投資に近い優良株専門なので、大化けはないが、長期投資なので最強の時間を味方にできる。しかも生活が質素なので、出費は少なく、破滅する要因がない。これなら、高いIQも学力も不要だろう。

一方、フスコーンは、無理をした。成功すると引退し、贅沢したので、支出だけが増える。誤りの余地がないので、ブラック・スワン(予測不能の破局)がおこると、イチコロ。そして、それが起こったのだ。

成功はムリでも、大失敗しない方法はありそうだ。誰でもできそうな方法が。

ナポレオンはこう言っている。

「周りの人が正気を失っているときに、普通のことができるのが天才である」

ロックフェラーもこれに同調する。

「成功の秘訣は、あたりまえのことを特別上手にすることだ」

つまりこういうこと。

頭の良さは真似できないが、賢さは真似できる。

参考文献:

(※1)ジャック・マーの生声 スク・リー (編集), ボブ・ソン (編集), 舩山むつみ (翻訳) 出版社:文響社

(※2)サイコロジー・オブ・マネー 一生お金に困らない「富」のマインドセットモーガン・ハウセル (著), 児島 修 (翻訳)出版社:ダイヤモンド社; New版

by R.B