発火法(4)~神秘のファイヤーピストン~

■ファイヤーピストンの謎

空気を圧縮して火をおこすのが圧気発火器。

それを発明したのはアジア人で、パクったのがヨーロッパ人で、特許を取ったのがイギリス人。とまぁ、やりたい放題だが、パクった方にも言い分はある。東南アジアに特許制度がなかったから、代わり取ってやったんだ!?

一方、謎もある。

ヨーロッパ人が、圧気発火器を東南アジアで発見したのは1500年代。それを真似て、ファイヤーピストンを実用化したのが1800年代。

これはおかしい。

利にさとく、商売上手のヨーロッパ人が、300年も何をしていたのだ?

金属加工に手間取ったのだ。

というのも、東南アジアの圧気発火器は、シリンダ(筒)とピストンが水牛の角でできていた。空気漏れを防ぐには、密度が高く、硬い材質が必要だから。一方、ヨーロッパ人は水牛の角のかわりに金属を使った。金属の方が密度が高く硬いから。ところが、それが一筋縄ではいかなかった。

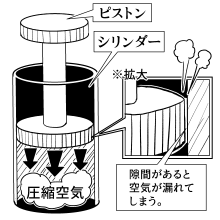

左のイラストは、西洋式ファイヤーピストンの構造である。ピストンを一気に押し下げると、空気が圧縮され、温度が急上昇し、着火する。これを「断熱圧縮」という。ところが、シリンダとピストン間に隙間があると、空気が漏れて圧縮されない。逆に、隙間がないとピストンは動かず、空気は圧縮されない。

つまりこういうこと。

断熱圧縮を実現するには、金属製のシリンダを、ピストンと同じ直径で正確に切り抜く必要がある。ところが、当時、そんな加工技術はなかった。だから、原理を知っていても、現物は作れなかったのである。

では、300年後に、その加工技術が発明された?

イエス!

ただし、ファイヤーピストンを狙って発明されたわけではない。蒸気機関を製造するため。もし、産業革命がなかったら、ファイヤーピストンは奇抜なアイデアで終わっていただろう。

■蒸気機関と中ぐり盤

蒸気機関は、長さ3mを超える長大なシリンダの中を、ピストンが往復運動する。シリンダーとピストンに隙間があれば、水蒸気が漏れて使い物にならない。そのため、蒸気機関のシリンダは、同じ直径で長さ3mも切り抜く必要があった。ところが、当時、そのような工作機械はなく、蒸気機関の発明者ワットもこの問題で手を焼いていた。

1775年、イギリスのジョン・ウィルキンソンがこの難問を解決する。金属のシリンダを正確にくり抜く「中ぐり盤」を発明したのである。動力は水車で、どんな寸法でも、くり抜くことができた。しかも、シリンダとピストンの隙間はわずか1.5ミリ。ワットはこの中ぐり盤のおかげで、実用的な蒸気機関を製造できたのである。その後、ワットは、1794年に蒸気機関の会社を設立し、巨万の富を築く。もし、ウィルキンソンの「中ぐり盤」がなかったら、ワットの蒸気機関は「すばらしい思いつき」で終わっていただろう。

ここで、圧気発火器にからむ歴史を、時系列で整理しよう。

・1500年代、ヨーロッパ人が東南アジアで圧気発火器を発見する。

・1775年、イギリスのウィルキンソンが「中ぐり盤」を発明する。

・1794年、イギリスのワットが蒸気機関を実用化する。

・1807年、イギリスでファイヤーピストンの特許が成立する。

・1831年、フランスでマッチが発明される。

お気づきだろうか。この中に歴史の因果律が3つ隠されている。

一つ、イギリス人が、圧気発火器の原理を知りながら、300年も実現できなかったのは「中ぐり盤」がなかったから。

二つ、中ぐり盤の「発明の母」は、ファイヤーピストンではなく、蒸気機関(産業革命)だった。

三つ、蒸気機関がなかったら「中ぐり盤」は発明されず、ファイヤーピストンは歴史年表から抹消される。なぜなら、1831年に最強の発火具マッチが発明されるから。

たかが発火具、されど発火具、因果律は複雑だ。だから、歴史は面白いのである。そもそも、歴史には初めからそそるものが備わっている。物語と因果律、つまり、文学と科学という二面性だ。

■ディーゼルエンジン

東南アジア起源の圧気発火器は、ファイヤーピストンを生んだが、それだけではない。ディーゼルエンジンの発明にも寄与している。ドイツの技術者ルドルフ・ディーゼルは、ミュンヘンで圧気発火器の講演を聞いて、ディーゼル機関を閃いたという。アジア・バンザイ的なよくできた話だが、本当だろう。根拠があるからだ。

ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンとならぶ内燃機関の双璧である。

まずは、エンジンのおさらい。

仕事をする機械のことを「原動機」という。「原動機」には風力や水力を利用するものもあるが、現在は燃料を燃やした熱を使う「熱機関」が主流だ。その熱機関には、外燃機関と内燃機関がある。カンタンにいうと、外燃機関はエンジンの外で燃焼させ、内燃機関はエンジンの中で燃料を燃焼させる。外燃機関の代表は蒸気機関、内燃機関はガソリンエンジンとディーゼルエンジンだ。

つぎに、ガソリンエンジンとディーゼルエンジンの違い。

ずばり、ガソリンエンジンは点火プラグで発火し、ディーゼルエンジンは点火プラグなしで自己発火する。

ディーゼルエンジンは、ガソリンエンジンより高い圧縮比で空気を圧縮する。そのため、空気の温度が高く、燃料の発火点を超える。そこへ燃料を噴射すれば、燃料は自己発火する。その爆発でエンジンが回転するわけだ。つまり、ディーゼルエンジンは圧気発火器と同じ「断熱圧縮」を利用する。ルドルフ・ディーゼルが、圧気発火器を見てディーゼルエンジンを閃いても不思議はない。

一方、ディーゼルエンジンは優れた動力機関だ。内燃機関の中では熱効率が最も高く、燃料は安価な軽油。そのため、小型乗用車、トラック、バス、建設機械と広い分野で使われてきた。

ところが、ディーゼルエンジンは黒煙(スス)を排出するため、空気と街を汚す。さらに、黒煙の中には窒素酸化物が含まれるから、人体にも有害だ。そのため、日本では一気に規制が進み、ディーゼルエンジンの小型乗用車は廃れてしまった。

一方、ヨーロッパではクリーンなディーゼルエンジンが開発され、小型乗用車でも現役だ。とはいえ、今後はEV(電気自動車)に突き進むだろう。2050年の温室効果ガス排出実質ゼロに向け、内燃機関が淘汰されるから。事実、EUは、2035年にガソリン新車販売を禁止する。ハイブリッド車はもちろん、プラグインハイブリッド車もすべて禁止。

というわけで、ヨーロッパでも、ディーゼルエンジンは消え去る運命にある。2020年に発表されたメルセデスの「GLA200d4MATIC」は、最後のディーゼル車になるかもしれない。車好きの身としては、いてもたってもいられない。たまたま、自動車の乗り換え時期だったので、GLA200d4MATICの試乗を思い立った。

■最後のディーゼル車

以下、GLA200d4MATICの試乗記である。

ディーゼルエンジン特有のカラカラ音は全くしない。それ以前に、エンジンはとても静か。ガソリン車と区別がつかないほど。一方、ディーゼルエンジンのウリ「太いトルク」は期待はずれ。低速域でもグイグイ加速のはずが、ガソリン車と変わらない。逆に、苦手のはずの高速域の加速感はガソリンと変わらない。こちらは良い方の想定外だ。

そして、肝心の足回りだが、正直ガッカリ。路面の段差、小さな凹凸も吸収しきれていない。ドイツ車といえば、レールの上を走るようなドッシリ感がウリだが、それもない。30年前の愛車「僕らが愛したアウディ80」にも劣る。

SUVなので、車高が高いせいかな?

そこで、同クラスのレクサスUXを試乗してみた。すると、路面の段差も凹凸も完全に吸収している。ロードノイズもまったく拾わない。しかも、も、ドッシリした安定感は昔のドイツ車に近い。見事な足回りだ。しかも、エンジンは・・・静かどころか、何にも聞こえない。ハイブリッドなので、モーターのせいかというと、そうでもない。加速して、モーターからエンジンに切り替わっても、ホントに静か。まるで、SFの宇宙船に乗っているようだ(宇宙船に乗ったことはないが)。

そこで嬉々として、見積もりをとったら、580万円ナリ!

ひっくり返りそうになったが、気を取り直して、値引きに賭けることにした。ところが、物腰が柔らかく、身なりの良い営業マン、ニッコリ微笑んで「レクサスは値引きはしません」。「値引き」を期待する御仁はカローラをどうぞ、ってこと?

そこで、カローラ店に行ったら、馴染みの営業マンがすっ飛んできて、「足回り優先ならカローラスポーツ一択です!」と猛アピール。しかも、定価が安い上にビックリ値引き。ひっくり返りそうになった。試乗車はなかったが、くだんの営業マン、社員の車を借りて試乗させてくれた。すると、足回りは昔のドイツ車なみで超ビックリ。それ以外はレクサスUXが上だが、気づいたら契約書にサインしていた。

つまりこういうこと。

高いベンツとレクサスを試乗したあげく、買ったのは半値のカローラスポーツ。嫌なお客かもしれないが、こっちにも言い分はある。高けりゃ、いいってもんじゃないぞ!(庶民の遠吠えです)

■ファイヤーピストンの起源

最後に、ファイヤーピストンを総括しよう。

ファイヤーピストンの起源は、東南アジアの圧気発火器だろう。ただし、時期はわからない。早い話、特定しようがないのだ。それをいいことに、石器時代というトンデモ説もある。そそられる話だが、相当ムリがある。

まず、気体を圧縮したら温度が上がるという、日常生活では知り得ない高度な原理を、石器時代にとうやって知り得たのか?

つぎに、空気が漏れない精巧な筒(シリンダ)を、石器時代の道具でどうやって作ったのか?

そもそも、原始的な摩擦熱や火花の前に、超ハイテクの断熱圧縮が来るのはおかしい。

というわけで、東南アジアの圧気発火器の起源は、16世紀前後が定説。しかし、私見と断った上で、それでも早い気がする。

気になるのは「空気を圧縮したら発火する」原理だ。ヨーロッパ人は、17世紀のデカルト以来、西洋合理主義をコツコツ深化させてきた。そのヨーロッパ人でさえ知らない原理を、東南アジアの人たちがどうやって知ったのか?(合理主義に特化した言説で普遍的な優劣を論じるものではありません)

そこで結論。

個人的見解と断った上で、東南アジア製の圧気発火器の起源は18世紀頃でないだろうか?

ファイヤーピストンの特許が成立したのは19世紀初頭。ルドルフ・ディーゼルが圧気発火器を見たのは19世紀後半。この2つは、その後に続く歴史から、史実であることは間違いない。圧気発火器は、その前に発明されていないとおかしいから、確実なのは18世紀。もちろん、その前に発明された可能性もあるが、確実な証拠はない。

人類は1万年かけて、様々な発火法を発明してきた。ところが、19世紀にマッチが発明されると、すべて廃れてしまった。現代では、ほぼライター一色。摩擦熱や火花だけが発火法ではないのに、寂しい限りだ。

どこぞの誰かさん、ライターに代わるユニークでオシャレで粋な発火具を発明しませんか?

どうせなら、原理が神秘的で、わずか数十年で消えたファイヤーピストン!

参考文献:

・週刊朝日百科世界の歴史20巻、朝日新聞社出版

・世界の歴史を変えた日1001、ピーターファータド(編集),荒井理子(翻訳),中村安子(翻訳),真田由美子(翻訳),藤村奈緒美(翻訳)出版社ゆまに書房

by R.B